丝带#揭秘“冰丝带”:为什么刚好有22条“丝带”?( 四 )

人与自然共生,充满智慧

“建筑可以融入设计师的时代思考。”郑方认为,“一座好的建筑,承载着转译时代思考的使命,让各行各业的人都获得启迪。”

冰丝带承载的重要思考就是人与自然的关系,此外,节能、环保也是冰丝带向自然表达谦逊的方式。

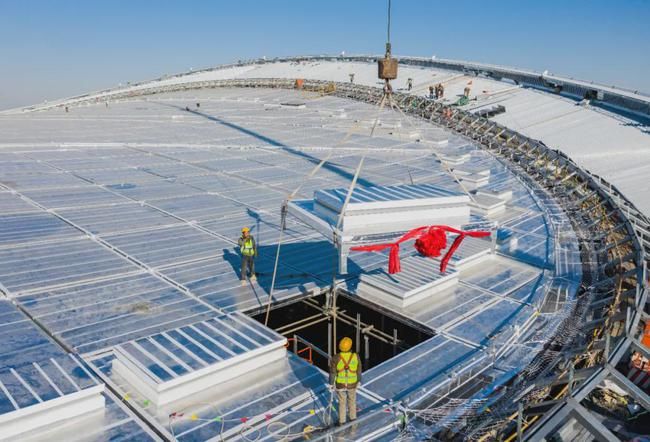

文章插图

· 工人在冰丝带施工现场。

设计冰丝带之初,郑方紧凑地安排场馆空间,压缩无效空间。“通过压缩场馆两侧的角度,进行下弯,冰丝带最终呈马鞍形,来实现节能、环保的目的。”与同样占地面积的大平顶场馆相比,这个优化设计节省了1/3的用电量。

大拆大建的时代已经过去。郑方说,今后的建筑一定是科技含量和智慧投入越来越高,用材和排放越来越少,这不仅是建筑学面对未来的方式,也是人类面对环境和气候的解答。正如2018年9月国际奥委会北京2022年冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇考察北京赛区时所说:“北京正在筹办一届充满智慧的奥运会。”

在与郑方的对话中,李兴钢回忆起2012年伦敦奥运会前夕的一件事。“我记得有一次参加国际建筑师协会(UIA)体育与休闲建筑工作年会时,那时2012年伦敦奥运会尚未举办,但场馆均已建成。会议上,英国的建筑师在介绍伦敦奥林匹克体育场(伦敦碗)方案时和鸟巢进行了对比,认为鸟巢尺度过大并且不易改造,而伦敦奥林匹克体育场不仅尺度适宜而且可拆解,这才是发达国家在体育场馆设计方面的先进理念。我当时不服气地反驳:‘这是不同国家处在不同状态的不同需求,不能简单地认为此方案就超越彼方案,什么才是真正的浪费还未可知。’”

后来的历史发展,无情地打了英国建筑师一记耳光,“鸟巢成为2022年北京冬奥会的开闭幕式场馆将被再次利用,其他冰上场馆的转化和利用也是如此。反而,原伦敦奥林匹克体育场所在的片区因奥运带来了区域经济的繁荣,奥运会结束后当地的场馆需求大大增加,过于强调临时性设计的伦敦碗反而不适应新的需求,需要重新建造一个永久性场馆。事与愿违,这恰恰成为了对自我理念的一种否定。”

在北京冬奥会周期,郑方也将自己14年前的设计作品水立方改造成冰壶比赛的冰立方。李兴钢对此高度评价:“2022年冬奥会对2008年旧场馆的再利用是一个真正伟大的策划和设计。从水立方到冰立方改造设计的价值一点都不亚于新建的冰丝带。”

更重要的是,奥运会只是场馆生命的开始,“鸟巢和水立方依然年轻,冰丝带也是这样的建筑,必将走向永恒”。郑方相信,这些建筑不仅镌刻着各自诞生时代的思考方式,也将被不断注入新的内涵,寄予更多厚望,“它们一定会随着时代不断向前走,一起向未来!”

- 寒假生&玩转古今 瑞安学生开启“双减”之后的多彩寒假生活

- 程序员|“理想女婿”职业排名更新,程序员榜上有名,榜首备受丈母娘青睐

- |“江上”!别把人参果当萝卜吃

- 楹联|北京冬奥会|“为奥运喝彩·我为冬奥写春联”新春楹联展举办

- 楷书&华国锋题写的这6个大字,堪称“天花板”,庄严肃穆,沉静大气

- 观众|2022年“春满中原·老家河南”美术馆里过大年活动开启

- 美术@“学霸”美术生有多强?笔下的明星素描惊艳众人,堪称灵魂画手

- 灶王爷|民俗·日常|小年:给灶王爷“粘嘴”的糖瓜,你准备好了吗

- |适合“偏文科”男生的5类专业,就业竞争力更大,找工作反而更容易

- 小说@那些年让我们爱恨交织的“太监”小说,看看你都知道吗?