书体$张彪:北朝中的“唐法”滥觞——盛唐颜真卿等楷法的根源( 二 )

文章插图

颜真卿书法,早先就学于母族殷氏一门。殷氏为书法世家,精于篆隶,而颜氏则是自南朝以来,由北齐而入隋唐,一直是未曾中断的世家,其中尤以文字学、书法传家。颜真卿在其《草篆帖》中写道:“自南朝以来,上祖多以草隶篆籀为当代所称。”因而在这样的家学环境下,颜真卿对书法的认识,必然是基于篆隶之上的。与颜真卿并称“颜徐”的徐浩,在书史上亦享有大名,且其书法亦出自家学。精于“草隶”,且有八分书《张庭珪墓志》传世,其楷书更是被朱长文称为“妙之又妙者也”,按唐人追求“正统”的习惯,无论书法从何处而来,必云学“二王”、自“二王”出,方显出身高贵,故而对徐浩推崇备至的朱长文更认为他“少而清劲,随肩褚薛;晚益老重,潜精羲献”,但不论是颜真卿,还是徐浩,在其成熟的楷书代表作中,我们看到的,却更多地带有北齐楷书的烙印。

文章插图

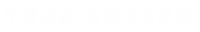

北齐 《囗珍墓志》局部

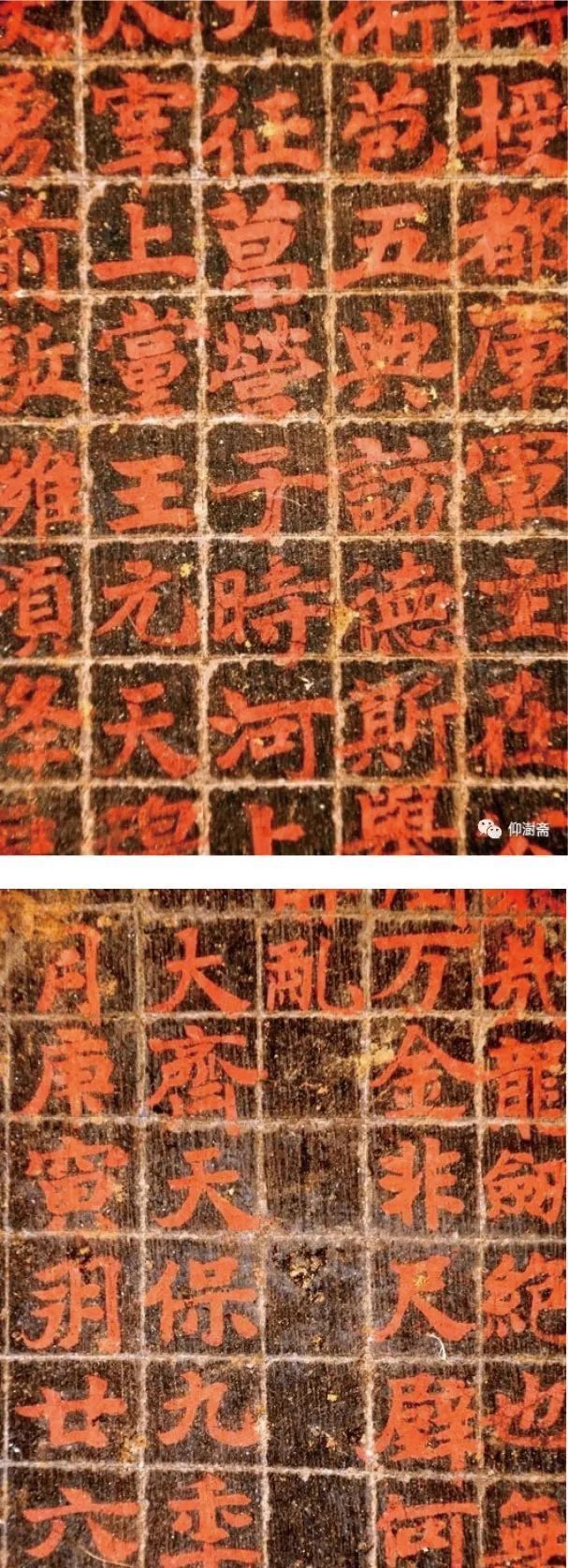

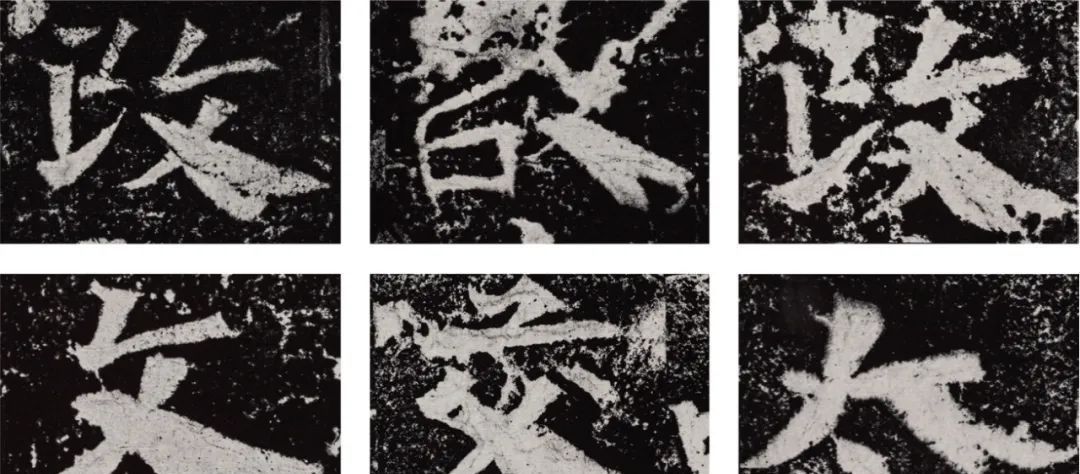

从近年出土的北齐天保九年(558年)朱书《囗珍墓志》原迹来看,其用笔厚实、笔锋劲健,直与唐玄宗之《鹡鸰颂》相颉颃。又北齐之岗山刻经、隋开皇十三年(593年)所立之《曹植碑》,在楷书的捺脚中,呈倒鹅头状之缺角,在颜真卿及其后柳公权等大家中,成了标志性的用笔,而这种类似用笔的动作,米芾称其为“挑剔”,并以此认定颜柳为“后世丑怪恶札之祖”。如此看来,米芾实是冤枉了颜柳及盛唐的一大批书家。初唐及初唐以前的大部分楷书,多为瘦劲的中、小楷,以当时毛笔大小及用笔习惯,在书写捺脚时,多为中侧锋交替运动状态下平脚捺出,而在书写尺寸较大而笔画又较为肥硕的楷书时,同样尺寸的毛笔,再这样写,就行不通了,唯一的办法是写到捺脚时,进行一次或者数次的调锋、蓄力,最终才能将捺脚收尖。颜真卿、柳公权等盛中唐之后的书法家在处理此一笔画时所采取的方式,大率如此,而北齐时期的大字刻经及多数碑刻,则早已如此,只是不成规模而已。盛唐的书法家,并不一定直接师承、学习过北齐的书法,但立足书法史发展的角度,某一书法风格、书写方法的出现,并非在当时即形成潮流,可能会引领当时风气,可能会很快消亡,同样也可能会在某一时代再度兴起。

文章插图

【 书体$张彪:北朝中的“唐法”滥觞——盛唐颜真卿等楷法的根源】隋 《曹植碑》选字

颜真卿“崇重浮屠之说,本出自家教”,且颜真卿佞佛,多“探访胜迹,撰文纪颂,写经书赞,刊石传布”。当时,或许可以得见北齐的诸多刻经等传世碑刻,且其早年外任为官时,多居北齐故地,所存北齐遗刻亦多。在这方面来看,其当时所处环境或可有助其楷书风格的形成,或有助北齐的“齐法”在书法史上传承、延续而不致湮灭。

书法史发展至唐代,诸种书体及书体中最主要的几种风格均已成熟,且大致形成一种固定的模式,如早已成熟的秦小篆、汉隶等书体,进入唐代也经历了一场唐人的改造而最终走向模式化,这似乎可以说是另外一种意义上的“唐法”。因而察诸唐以后的书法史,我们似乎可以理解为,书法是在之前固定下来的几种书体基础之上的风格变种,此后再无新的、成体系的书体出现,有的只是在风格上的出新。而承载着盛唐书法的“唐法”的依据以及由来,也正如初唐楷书承隋而来一样,其根基仍不在唐,而在北朝,盛唐只是给了“唐法”一个土壤,自己的根还是由前代延续而来的。

- 书体&对联用书法来表现那是绝配,但如果写得太死板就没味了

- 书体#启功在废旧纸张上练字作品,颠覆你的审美观,用笔率真,笔笔惊艳

- 书法|往事|父亲陆维钊与扁篆书体:篆参隶势而姿生

- 中国历史@漫说中国·帝王篇南北朝,皇帝像个笑话的时代

- 墓葬|北海发现一处7000㎡大型南北朝时期墓葬!建造方式罕见……

- 水生#南北朝的两首诗作,技巧高超,唐代张若虚的名句也曾脱胎于此

- 声色犬马|往听黄鹂声

- 越南人$此国自称南朝,称中国为北朝,在中国看见四个字,还要求中国改掉!

- 书体!书法大家欧阳中石:盲目设立书法学科,“书法博士”终成笑话

- 书体@宋朝小楷中的极品,能写到这种水平的,堪称后无来者!